第21回 コラム

熱中症

あっというまに真夏の暑さが押し寄せてきました。今までの気候なら今は梅雨の真っ最中の時期ですが、天気図に梅雨前線は見当たりません。

昨今みなさんいろいろなところで「熱中症」という言葉を見聞きされていると思います。

今回はその「熱中症」についてのお話になります。

まず、「熱中症」とは一体なんなのでしょう。なにが良くなくて、身体ではどんなことが起きているのか。そしてなぜ「熱中症」になってしまうのでしょう。

そもそも人間の身体は体温をなるべく一定に保とうとするはたらきがあります。

むかし理科で恒温動物という言葉を聞いたことがあるかもしれません。鳥類や哺乳類がそれにあたり、外界の温度が変わっても自分の体温を一定に保とうとする生き物です。

👆恒温動物

👆変温動物

それに対して昆虫、爬虫類、魚類などの変温動物は外界の温度によって体温が変化してしまう生き物です。寒いときは体温も下がってしまい動きが鈍くなったりします。

私たち哺乳類、人間は動いたり、高温の環境にいたりして体温が上昇しそうになると、なるべく体温を変えないようにしようと体が働くのです。

ではどのように人間の身体は体温を一定に保とうとするのか、体温を下げようとするのでしょう。

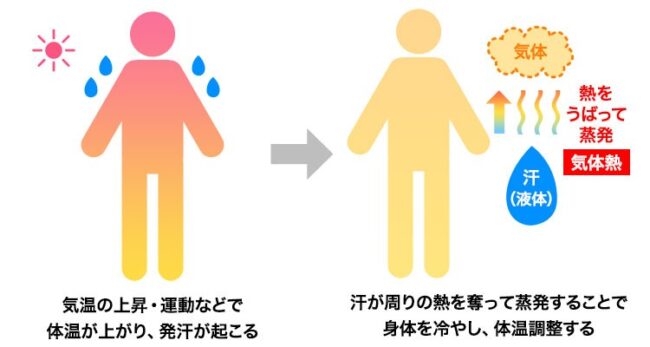

- 汗をかく(蒸発)

液体である汗は、体表で液体から蒸発して気体に変化します。その際、気化熱といって周囲から熱を奪いその分温度が下がります。「打ち水」というのを皆さん聞いたことがあると思います。道路に巻いた水が蒸発して気温が下がり、涼しい風がさっと吹く。その原理と同じです。

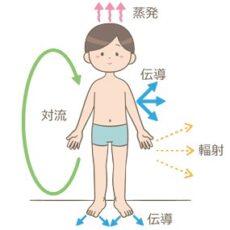

- 熱放散(放射、対流、伝導)

体内で発生した熱は、血液にその熱を移します。熱い血液は体表の皮膚近くの毛細血管に広がり、 その熱を体外に放出して血液の温度を下げ、冷えた血液が体内に戻っていくことで、体を冷やします。 気温が高いと顔が赤くなったりしますよね。それは皮膚直下の血管が拡張してたくさんの血液をそこで冷やしているからなんですね。

〇4つの熱放散

※ナース専科より引用

このように人間の身体は体内にたまった熱を外へ逃がして、体温を一定に保とうとしています。

しかし様々なことが原因となってこの仕組みがうまく働かずに体内に熱がたまり、さまざまな臓器障害が発生してしまう。これが「熱中症」です。

次回は熱放散の仕組みがうまく働かなくなる要因などについてお話ししたいと思います。

LaLaクリニック

院長 安久 正哲