第22回 コラム

熱中症 その②

うだるような暑さが続きます。コロナも増えてきているようです。暑さ疲れで体調を崩している人も多い印象です。

前回はヒトの身体が暑さをうまくやり過ごす働きについておはなししました。

今回はその働きがうまくいかなくなった時、すなわち熱中症になる時のおはなしです。

ヒトの身体は汗をかいたり、毛細血管を拡張させて熱を外に逃がしていきます(前回のコラムに詳しくかいてあります)。

しかしそのはたらきがうまくできないと身体に熱がたまっていき、さまざまな悪影響が出てきます。

ではそうさせてしまう要因にはどのようなものがあるのでしょうか。

大きく分けて3つあります。

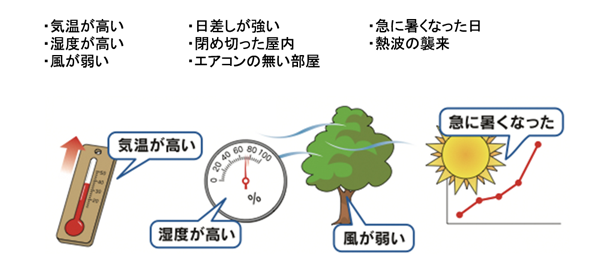

- 環境の影響

高温、湿度が高い、風が弱いなどの環境下では汗は蒸発しにくくなり、体表からの熱放散も減少し、身体に熱がたまっていきます

環境省 熱中症予防情報サイトより引用

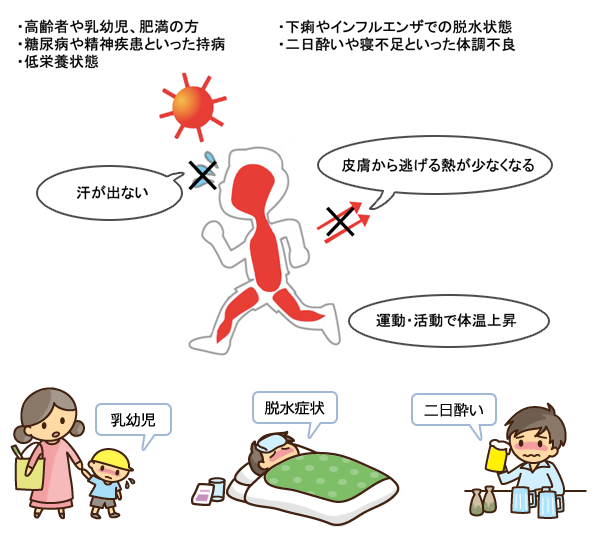

- 人間の身体の問題

高齢者、乳幼児、肥満、体調不良(風邪、寝不足など)があると熱放散や汗からの気化熱が減り、体に熱がたまりやすくなります。

特に脱水状態には注意が必要です。脱水状態では体内の水分量が減少します。それは血液そのものの減少につながり結果として汗をかく量が減少してしまい、体温の上昇を招きます。また末梢からの熱放散で効率よく熱を体外へ捨てられなくなってしまいます。

環境省 熱中症予防情報サイトより引用

- 行動

激しい運動や長時間の作業、水分補給しないなどの行動により熱がたまりやすくなってしまいます

環境省 熱中症予防情報サイトより引用

このように体に熱がたまっていくとどうなってしまうのでしょう。

まず脳を含む重要な臓器は37℃以下で一番うまく働くようになっとり、体温が高くなると機能しにくくなります。また、汗をかいて体から水分が減少すると、筋肉や脳、肝臓や腎臓などに十分に血液が行きわたらないため、それぞれの臓器の機能が低下してしまいます。

汗の中には多くの塩分が含まれており、大量に発汗することで体内の塩分も失われていきます。ここで適切に塩分の補給をしないと血液中の電解質のバランスが崩れてしまいます。

電解質は電気を帯びたイオンであるため、電気刺激で活動する神経や筋肉の活動に影響が出ます。これにより神経や筋肉の異常な活動、筋けいれんを生じたりします。足がつったりするのもその一例です。

この段階でも適切な対応をとらないでいると、熱中症はさらに進行し、重症の熱中症「熱射病」へと進んでしまいます。

脱水と循環不全がさらに増悪し、発汗と皮膚血管拡張ができなくなって、体温が過度(40℃以上)に上昇し、脳を含む重要臓器の機能が障害され、体温調節不全、意識障害に至ります。

反応が鈍い、ぼーっとしている、何となく言動がおかしい、日時や場所が言えないというのもりっぱな意識障害で要注意です。

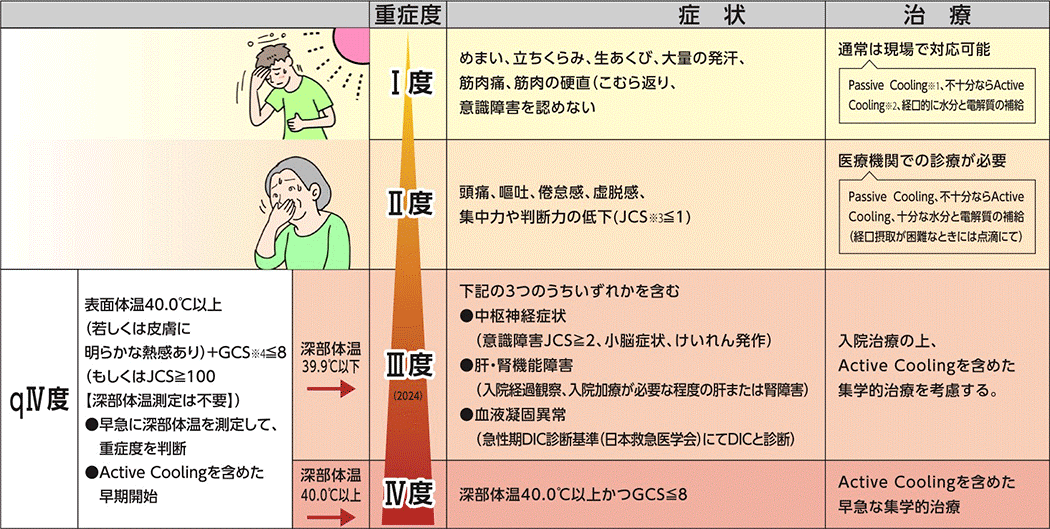

一旦、熱射病を発症すると、迅速適切な救急救命処置を行っても救命できないことがあり、熱射病への進展を予防しなければいけません。以下が熱中症の重症度です。Ⅰ度の状態で熱中症になっていることに気づくことが重要です。

【熱中症の重症度】

毎日ニュースでも熱中症による死亡を伝えています。

昨今の気候変動に伴うと推測されるこの気温の上昇で、いままで以上に熱中症に警戒しないといけないのは間違いありません。

次回はどのようにしたら熱中症を予防できるのか、またなってしまったらどうすればよいかについてお話ししたいと思います。

LaLaクリニック

院長 安久 正哲