第23回 コラム

熱中症③

こんにちは。今回は熱中症の第3弾になります。1回目に人間の身体が体温を一定に保とうとするはたらきについて、2回目でそれが破綻して熱中症になってしまうしくみをおはなししました。

今回は熱中症にならないように、またなってしまったらどのように対処すればよいかというおはなしです。

まず熱中症にならないためには十分の水分と血中のナトリウム値を維持することが大切です。

喉の渇きは血漿浸透圧が正常値を1~2%超えて上昇するまで感じないため、喉の渇きは脱水のよい指標とはいえません。言い換えれば喉の渇きを感じた時点で脱水は進行してしまっていると言えます。そのため口渇の有無にかかわらず,こまめに水分を摂取することが大切です。

また腸管での水分吸収の最大量は約20mL/分なので、一度に大量に摂取するのでなくこまめに摂取することが効果的です。

また普段摂取するものは塩分を含まない水分で十分ですが、大量に発汗した場合はナトリウムの喪失を飲料および食品で補う必要があります。

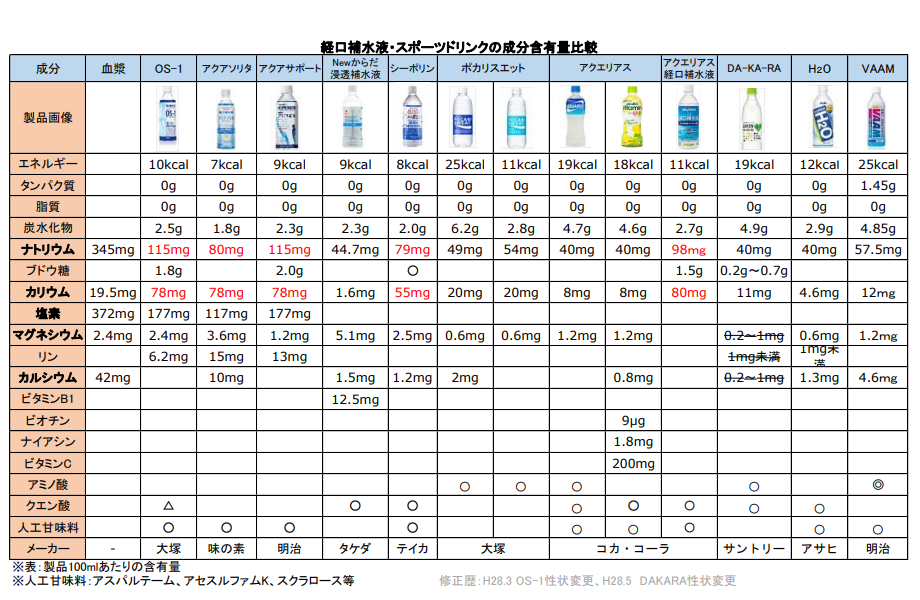

以下に経口補水液やスポーツドリンクのエネルギー量や含まれているナトリウム量がまとめた表があるので参考になると思います。

※管理薬剤師.comホームページより引用

経口補水液OS-1はポカリスエットなどのスポーツドリンクと比べるとナトリウム(塩化ナトリウム、食塩と思ってください)量が2倍以上あるので大量に汗をかいたりして塩分が失われたときに効果的ですが、なんでもない普段飲むには塩分量が多いので注意が必要です。

次に熱中症にならないために大切なことが順化(暑熱順化)です。

暑熱順化とは簡単に言えば身体が暑さに慣れることを言います。個人差はありますが、数日から2種間くらいかかると言われています。身体を高温に徐々に慣れさせることによって、いままでは耐えられなかった暑さのなかでも活動できるようになっていきます。

体を暑さに慣れさせるために、実際に気温が上がり熱中症の危険が高まる前に無理のない範囲で汗をかくようにします。

方法としてはウォーキングやランニングなどを行い汗をかける身体にしていきます。また入浴で湯船につかることも有効です。

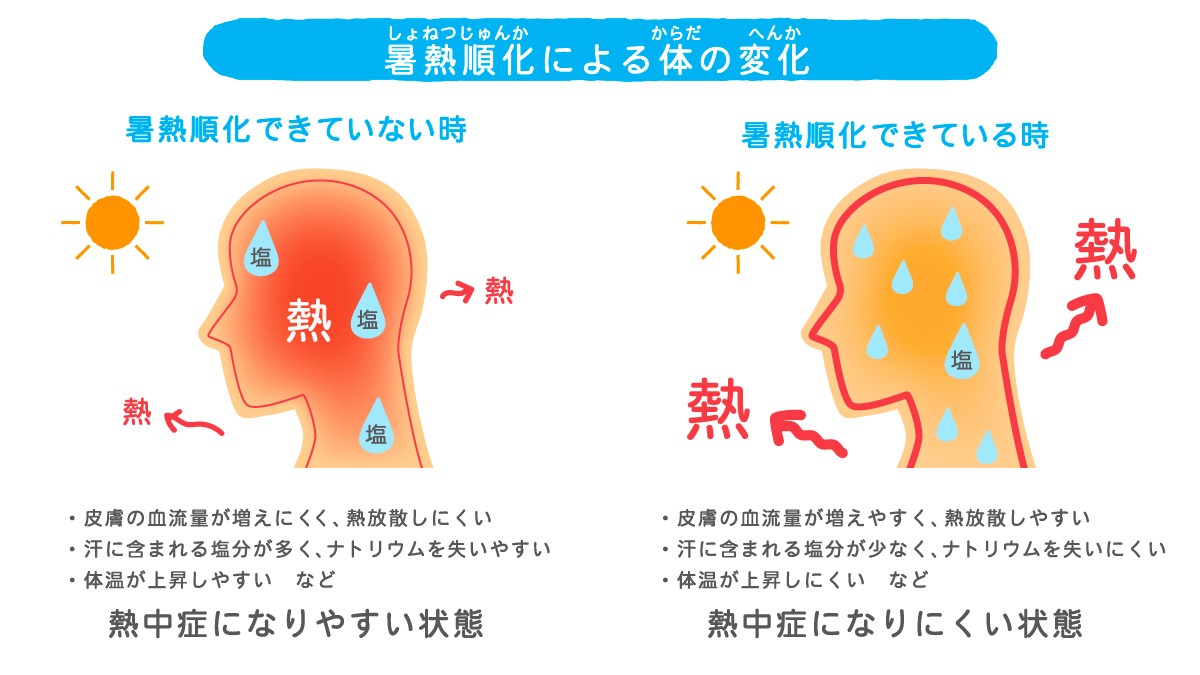

暑熱順化によりかける汗の量が増えて、それに伴い気化熱による体の冷却機能が強化されます。また汗に含まれるナトリウムの量も減少し、塩分不足になりづらい身体になります。

注意してほしいのはせっかく一度暑熱順化ができても、数日暑さから遠ざかると暑熱順化の効果はなくなってしまうということです。自分が暑熱順化できているかをいつも意識し、まだ暑熱順化できていない時には、特に熱中症に注意するようにしましょう。

※日本気象協会 熱中症ゼロへ より引用

次に熱中症にならないために必要なのが活動レベルの制限です。

簡単に言えば暑すぎるときは活動量を減らしたり、やめたりして調節するということです。

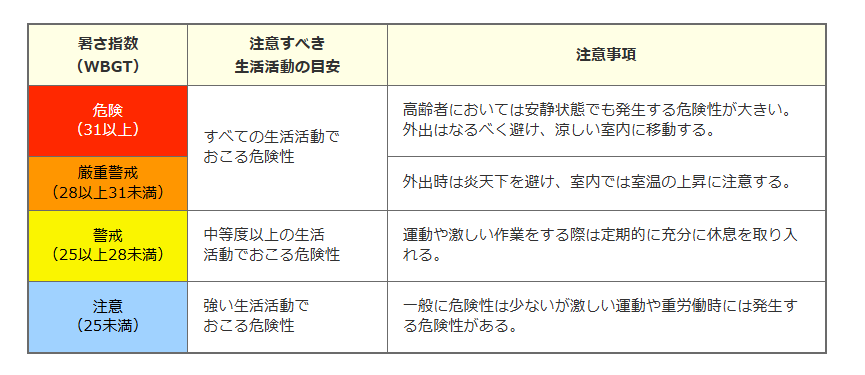

熱中症の予防に大切な指標として暑さ指数(WBGT;Wet Bulb Globe Temperature)というものがあります。

効いたことがある方もいるかもしれません。熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標で、単位は気温と同じ ℃ ですが、その値は気温とは異なります。

どこが異なるかというと、暑さ指数(WBGT)は単に気温だけでなく、人体と外気との熱のやりとりに着目し、人体の熱収支に与える影響が大きい ①湿度 ②日射・輻射など周辺の熱環境 ③気温 の3つを取り入れている点です。測定は以下のような機器を使います。

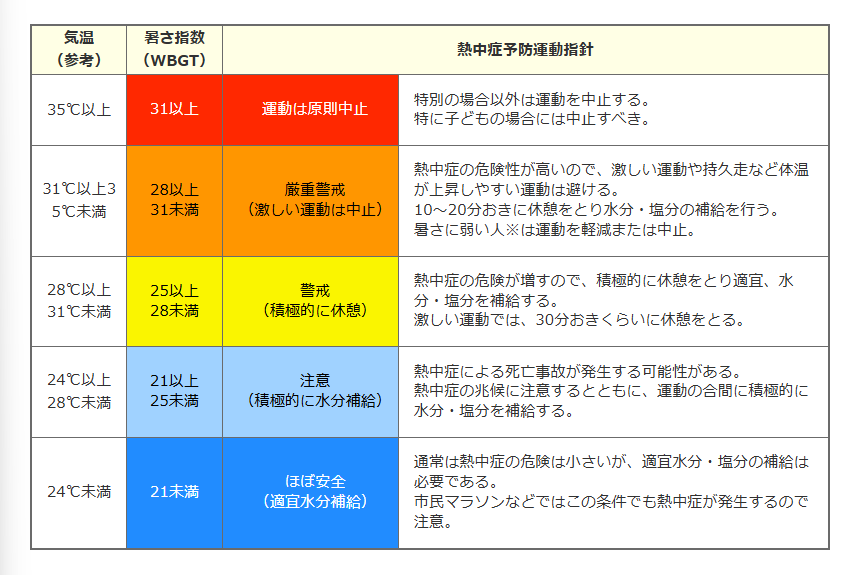

WBGTの値によって日常生活や運動をするときの指針があります。ぜひ参考にしてみてください。

日常生活に関する指針

※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針ver.4」(2022)より改編引用

運動に関する指針

※日本スポーツ協会 「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(2019)より引用

※日本スポーツ協会 「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(2019)より引用

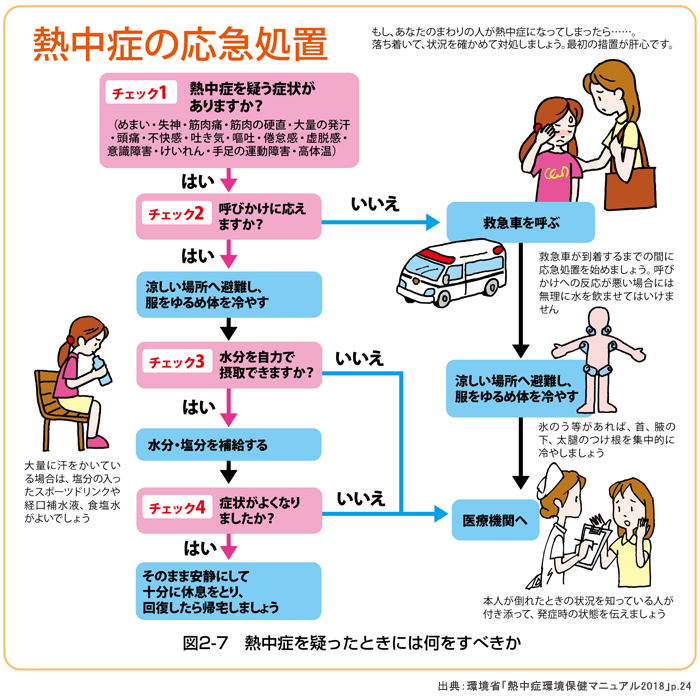

ではいろいろ気を付けていたのに熱中症になってしまったらどのように対応すればよいのでしょうか。

以下に環境省の作成したマニュアルがあります。

水分と塩分の補給と体の冷却、安静が大原則ですが、意識障害の有無を確認することが大切です。呼びかけに応答しないような意識障害がある場合は迷わず救急車を呼ぶようにしましょう。

※環境省「熱中症環境保健マニュアル2018」より引用

いかがでしたでしょうか。

年々夏の暑さが人体に厳しくなっていくのを感じます。今年も暑い日々はまだもう少し続きそうです。

熱中症に気を付けて健やかにこの夏を楽しみたいですね。

LaLaクリニック

院長 安久 正哲