第14回 コラム

放射線被ばく

みなさんは「被ばく」という言葉を聞いたことがあると思います。

原発の事故の後にもよく耳にしました。

放射性物質から放射線を受けることを放射線被ばくといいます。

なぜ今回このお話かというと、よく患者さんからレントゲンやCTなどを何度もとって放射線を浴びてだいじょうぶなんですか?と聞かれることがあるからです。

たしかに心配になりますよね。

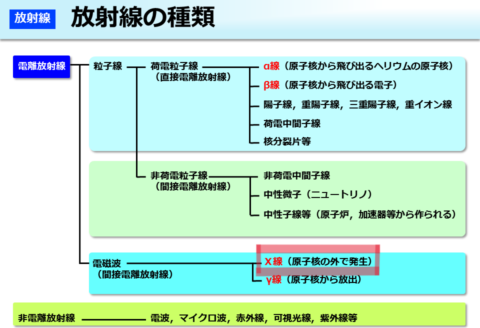

そもそも「放射線」とは何なのでしょう。

放射線とは放射性物質から放出される粒子や電磁波のことで、いろいろなものを通り抜ける性質があります。下にあるようにいろいろな種類があります。

引用 環境省ホームページ 放射線の基礎知識より

多くの種類がありますね。聞いたことのない名前も多いと思います。

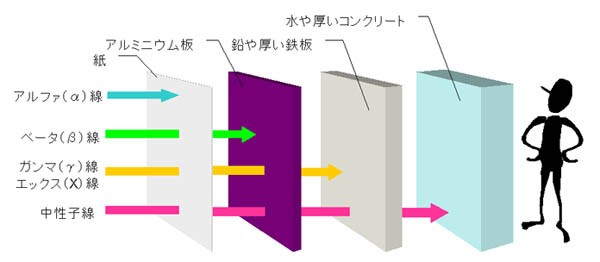

そして下にあるようにものを通り抜ける能力、すなわちその通り抜け度合いも放射線の種類によってちがいます。

電力中央研究所 放射線安全研究センターホームページより引用

こういった放射線のものを通り抜ける性質を利用してレントゲン撮影など医療の現場で使われています。

レントゲンでは放射線が通り抜けないところは白く映り、通り抜けるところは黒く映るので、その画像の濃淡、すなわち放射線の通り抜け度合いによって実際には見えない体内の状態を映し出しています。

レントゲン撮影やCTで使われる放射線はX線です。

診断用(レントゲンやCT検査)と治療用があり、撮影する目的や部位に応じてX線のエネルギーと量が調節されます。

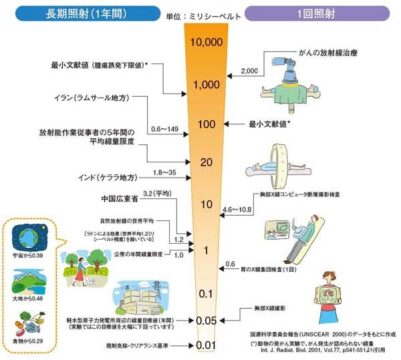

おなじみの胸部X線撮影(レントゲン写真)の場合、1回に受ける放射線量は、おおよそ0.06mSv(ミリシーベルト)です。

これはいったいどの程度の放射線の量なのでしょうか。

われわれが日常生活をする中で、私たちは知らず知らずのうちに放射線を受けています。

宇宙から、そして大地から受ける自然放射線による外部被ばくや、食物や空気中のラドン等、自然由来の放射性物質から受ける内部被ばくは、合計すると年間で世界平均では2.4mSv(ミリシーベルト)、日本平均では2.1mSv(ミリシーベルト)になります。

日常生活をする中で、私たちは知らず知らずのうちに放射線を受けているのです。

電力中央研究所 放射線安全研究センターホームページより引用

健康被害を誘発する放射線の量は100mSv以上と言われており、CT検査をはじめとする医療被ばくによる「発がんリスクの増加」は100mSv以下の被ばくでは実証されていません。

被ばく量は胸部レントゲン写真1回で0.06mSv(ミリシーベルト)、胸部CT撮影1回で7.0mSv(ミリシーベルト)程度ですので、ふつうに撮影する分にはまず心配する必要はありません。

また医療被ばくで受けるリスクより、撮影することによって受ける恩恵の方が大きいともいえます。

ちなみにMRI(撮影中に大きな音がガンガンと鳴り響く検査です)は放射線でなく、強い磁場と電磁波を使用しているので放射線の被ばくの心配はありません。

定期的にレントゲンやCT等を撮影する方も多いと思いますが、必要以上に被ばくを心配する必要はなさそうですね。

LaLaクリニック

院長 安久 正哲