第15回 コラム

帯状疱疹

こんにちは。

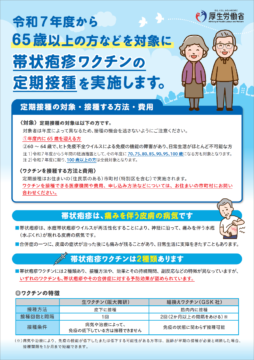

この4月から帯状疱疹ワクチンが定期接種になりました。

「帯状疱疹」という名前、一度はどこかできいたことがあるかもしれません。

いったいどんな病気なのでしょう。

帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルス(varicella zoster virus)というウイルスに感染することによっておこる疾患です。

初めての感染時は水ぼうそうという形で現れます。子供がかかるあの水ぼうそうです。

水ぼうそうに罹患後ウイルスは脊髄後根神経節という神経に潜伏します。そして月日が経ったのち、過労やストレス、免疫力の低下を契機に潜伏していたウイルスが再活性化して帯状疱疹として発現するのです。日本人のおよそ9割はこの水痘帯状疱疹ウイルス(varicella zoster virus)を体内にもっていると推測されています。1)

帯状疱疹の症状は体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが多数帯状に生じます。体の左右のどちらか一方というのが大きな特徴となります。

50歳代から発症率が多くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。

側腹部にでた帯状疱疹

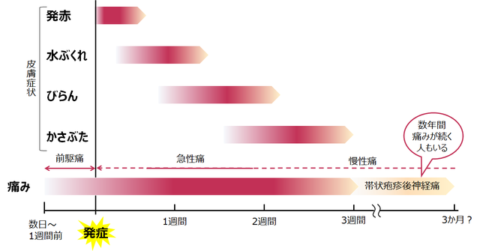

帯状疱疹の症状の推移

この帯状疱疹には注意すべきいくつかの形や合併症があります。

- Ramsay Hunt症候群

帯状疱疹が頭部顔面に発現した場合は顔面神経の神経節へ波及し「Ramsay Hunt症候群」引き起こすことがあります。耳介の皮疹、発赤、耳痛とともに難聴、顔面神経麻痺(顔面半側の表情筋の運動障害)、回転性めまいなどを伴います。麻痺が残ることもあり注意が必要です。抗ウイルス薬とともに早期に高用量ステロイドを投与します。

- Hutchinson徴候

鼻背部や鼻尖部に皮疹が及んでいると三叉神経第1枝の鼻毛様体神経分枝への波及が示唆され、結膜炎、角膜炎、虹彩毛様体炎などの眼病変を合併し視力障害が残ることがあります。早急に眼科医の受診が必要です。

帯状疱疹医伴う神経痛は皮疹の改善とともに良くなることが多いですが、重症の場合は運動麻痺を伴い、まぶたや腕や足、腹筋などが動きにくくなります。腹部の神経の場合は便が出にくくなったり、偽性ヘルニアといって腹壁のすきまから内臓等が飛び出し(体の外にとびだすわけではありません)、おなかの一部がぽっこりとでっぱるようなこともまれにあります。陰部の神経の場合は尿や便が出にくくなったりします。

- 帯状疱疹後神経痛(PHN)

もうひとつ帯状疱疹で注意が必要なものに「帯状疱疹後神経痛」とよばれるものがあります。皮疹が消えてから3か月以上たっても頑固な神経痛が残ってしまいます。数か月から数年にわたってしつこく続く場合もあり、帯状疱疹による炎症が原因で神経が傷つき、結果として神経痛が残ると考えられています。帯状疱疹後神経痛は主に高齢者に多く、ほとんどの場合、痛みは1~3か月で治まりますが、10~20%のケースで1年以上、まれに10年以上続くこともあるので注意が必要です。50歳以上の患者さんの2割がPHNに移行するという報告もあります。2)

🌻帯状疱疹の治療

帯状疱疹の治療はできるだけ早期の抗ウイルス薬の内服及び注射です。

アシクロビルやバラシクロビル、ビタラビン、ファムシクロビル、アメナビルなどの抗ウイルス剤の内服または点滴を行います。

神経痛に対しては、鎮痛剤、ビタミンB12製剤、抗うつ薬などを内服したり神経ブロック注射を行うこともあります。鎮痛剤は非ステロイド性抗炎症薬(ロキソニン等)やアセトアミノフェンを使用しますが、それでは効果なく麻薬系の経口薬が必要になることもあります。

また患部を冷やすと痛みが増強するのでお風呂などで温めることも効果があります。

先ほど出てきた帯状疱疹後神経痛(PHN)には、ロキソニンのような非ステロイド性抗炎症薬といった一般的な鎮痛薬が効きにくいことも多く、神経障害性疼痛に効果がある鎮痛薬を使使用します。アミトリプチリンなどの抗うつ薬や、プレガバリンといった神経障害性疼痛治療薬やガバペンチンといった抗てんかん薬が使われることもあります。原因となった部位の神経ブロックや交感神経節ブロックが効果的な場合もあります。

🌻帯状疱疹の予防

このかかると厄介な帯状疱疹ですが、予防には規則正しい生活習慣や適度な運動、バランスの良い食事、充分な睡眠、ストレスの軽減などを行い免疫力を低下させないことが大切です。

また50歳以上の人は、帯状疱疹の予防帯状疱疹接種を受けることが可能で、2025年4月1日から65歳以上の方などを対象に帯状疱疹ワクチンは定期接種になりました。

ワクチンには生ワクチンと組み換えワクチンの2種類があります。

当院でも接種可能ですので、公費助成の有無や詳細などについてご気軽にお問い合わせください。

(参考文献)

- 国立感染症研究所感染症疫学センター, IASR. 2018; 39(8): 129-130.

Takao Y, et al. J Epidemiol. 2015; 25(10): 617-625.